Fiche technique

Format : Broché

Nb de pages : 241 pages

Poids : 355 g

Dimensions : 16cm X 23cm

EAN : 9782940331093

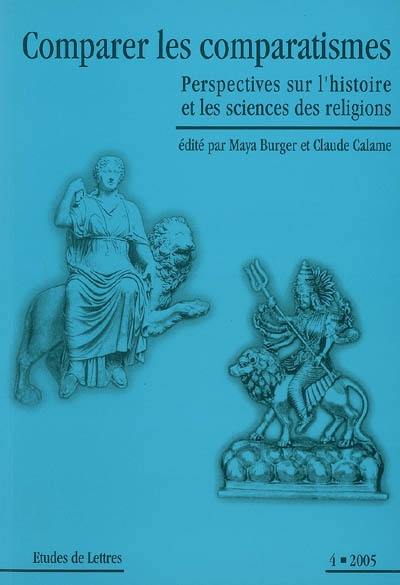

Comparer les comparatismes

perspectives sur l'histoire et les sciences des religions

Quatrième de couverture

Comparer les comparatismes : perspectives sur l'histoire et les sciences des religions

L'histoire des religions autant dans ses procédés que dans ses concepts est fondée sur la comparaison. Tels le mythe, le sacrifice, l'initiation ou la purification, ces concepts comparatifs ont fini par être naturalisés dans une ontologie à prétention universelle. Des religions on en est revenu à la religion, pour le plus grand profit des théologiens chrétiens, protestants et catholiques, qui y ont trouvé une nouvelle légitimité académique. Raison supplémentaire pour revenir sur les démarches comparatives et pour en critiquer les effets totalisants : la comparaison s'impose comme méthode à condition d'être contrastive et différentielle. Elle induit un regard relativisant et décentré ; ce regard oblique d'une part rend justice aux spécificités des manifestations et pratiques religieuses décrites dans leur diversité ; d'autre part il est la condition même, en sciences humaines en général, d'une position critique, antidote indispensable aux replis disciplinaires et institutionnels de nos contemporains.

Les contributions réunies ici à la suite d'une journée d'échange passée à comparer les démarches comparatives en histoire des religions entraînent lectrices et lecteurs des rites du polythéisme grec aux pratiques contemporaines du yoga, en passant par différentes prétentions universalisantes du monothéisme chrétien, par les pratiques de l'hospitalité en régime rabbinique et en hindouisme brahmanique, mais aussi par la question du salut individuel en philosophie néoplatonicienne ou en théologie augustinienne, par les gestes de la prière dans les religions amérindiennes et dans la mystique chrétienne ou par les prophétismes chrétien et musulman ; ceci par le biais de méthodes comparatives se fondant sur une démarche historique, structurale, discursive ou cognitive.